“Der Gedanke, der den Wunsch, seinen Vater, tötet,

wird durch die Rache der Dummheit ereilt.”

– T.W. Adorno: Minima Moralia.

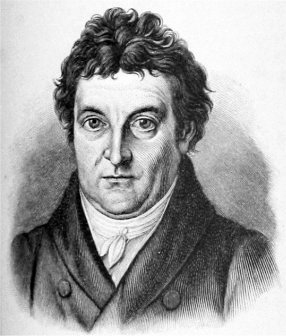

Dem zuletzt nurnoch sachlich schwachen Waldorfgegner Andreas Lichte ist unerwartet jüngst die Rückkehr auf die Bühne geistreicher Anthroposophiekritik geglückt. In einem guten Artikel zeigte er am Beispiel des italienischen Anthroposophen und überzeugten Faschisten Massimo Scaligero die fatalen Formen, die die Steinersche Rassenlehre in faschistischen Kontexten annehmen kann. Weiter problematisierte Andreas die bis heute währende Verdrängung von Scaligeros aggressiven Rassismen. Leider unterschlägt er das prominente politische Vorbild Scaligeros: Den “Edelfaschisten” Julius Evola. Trotzdem wirft sein Artikel eine zentrale Frage auf: Die nach dem ‘wahren’ politischen Kern der anthroposophischen Weltanschauung. Ich verfolge diese Frage am Beispiel der Waldorfschulen im NS-Staat und wende mich dann Andreas Lichtes Beispielen zu.

“Die vor rund 70 Jahren von Rudolf Steiner vorgestellte Idee einer funktionalen Gliederung der Gesellschaft in die drei Bereiche der Kultur, des Staates und der Wirtschaft könnte ein Entwurf für die Gesellschaft der Zukunft sein … (Beifall bei den GRÜNEN) … Eine konstruktive Aufnahme seiner Ideen in den 20er Jahren hätte jedenfalls – diese Behauptung kann in der historischen Rückschau gewagt werden – die Katastrophe der Terrorherrschaft der Nazis und des Zweiten Weltkrieges vermeiden helfen (Zustimmung bei den GRÜNEN). Die schwere Schuld, die frühere Generationen mit ihrer Blindheit auf sich geladen haben, sollte uns mahnen, eine freie, ökologische, soziale, demokratische und friedliche Gesellschaft für unsere Kinder und mit unseren Kindern aufzubauen. (Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN)”

Diese Worte richtete der damalige GRÜNEN-Politiker und spätere SPD-Innenminister Otto Schily am 13. März 1986 an den deutschen Bundestag (vgl. zu seinem anthroposophischen Hintergrund Rüdiger Sünner). AnthroposophInnen wie Schily betonten und betonen in der Bundesrepublik ihre Pionierleistungen für “eine freie, ökologische, soziale und friedliche Gesellschaft”. Wären diese früher erkannt und nicht “auch [durch] sektiererisches Verhalten von Anthroposophen” (so Schily ebd.) überlagert worden, so ihre Überzeugung, hätten durch den ‘Freiheitsgedanken’ der Anthroposophie gar Nationalsozialismus und 2. Weltkrieg verhindert werden können. Soweit die heutige Position.

![Bundesarchiv_B_145_Bild-F065084-0002%2C_Bonn%2C_Pressekonferenz_der_Grünen%2C_Bundestagswahl.jpg]()

Otto Schily: Rudolf Steiners Dreigliederungstheorie hätte den Nationalsozialismus "vermeiden helfen" können (Wiki-Commons, Bundesarchiv)

Anders im Nationalsozialismus selbst: AnthroposophInnen versicherten, mit wenigen Ausnahmen wie dem Widerständler Karl Rössel-Majdan oder der Ärztin Ita Wegman, öffentlich ihre Systemtreue. Friedrich Rittelmeyer, prominentes Gründungsmitglied der anthroposophienahen Christengemeinschaft, nahm die Machtergreifung zum Anlass, um in seinem Buch “Deutschtum” (Stuttgart 1934) einen grauenhaften Antijudaismus auszubreiten: „Über Nacht ist die Judenfrage in den Mittelpunkt des Weltinteresses gerückt. Als Geistesfrage, nicht als politische Frage, nicht als wirtschaftliche Frage, soll sie hier betrachtet werden.“ (ebd., 99). Zwar meine er “nicht jeden einzelnen Juden … sondern das Judentum als Gesamterscheinung”, aber letzteres sei „entartet“ „zur zersetzenden Kritik und unfruchtbaren Dialektik“. „Die bösen Geister Materialismus, Egoismus, Intellektualismus”, plapperte Rittelmeyer, “wohnen keineswegs bloß in Judenhäuptern. Sie haben dort nur besonders fähige Vertreter.“ (ebd., 103).

Hier erkor ein spezifisch anthroposophischer Antijudaismus den politischen Antisemitismus der Nazis zum Trittbrett. Der Unterschied zwischen beiden: Der nazistische Rassismus war radikal eliminatorisch, der anthroposophische paternalistisch: Sein chauvinistisches Zerrbild des Judentums beendete Rittelmeyer nicht mit dem Programm eines Genozids, sondern mit der Feststellung, er habe „vom Judentum geredet“, aber letztlich auch „für den Juden. Er kann einsehen, was wir gesagt haben … Die Rassenfrage ist für uns zur Geistesfrage geworden.“ Und bei Annahme dieses Angebots winke gar die Befreiung ‘des’ Juden vom Jüdischen: „…der Einzelne kann aus der Kraft seines Ich, sich herausheben aus den Mängeln seiner Rasse.“ (ebd., 120).

Andreas Lichte und die Waldorfschulen im Nationalsozialismus

In den 1930ern verkündeten viele Anthroposophen ihre Lehre als ‘spirituelle’ Ergänzung zur nationalsozialistischen Ideologie. Nach 1945 sehen sich ebensoviele als ‘spirituelle’ Bereicherung des demokratischen Rechtsstaates. Heutige Anthroposophiekritiker betonen allerdings, “dass das autoritäre Potential unter Anthroposoph_innen strukturell dem nationalsozialistischen nahestand.” (Stephan Geuenich: Die Waldorfpädagogik, 131). Wie am Beispiel Rittelmeyer gezeigt lässt sich die anthroposophische Weltanschauung sowohl der Rassedoktrin der Nazis anbiedern, als auch mit Betonung “der Kraft des Ich” die Überwindung des ‘Rassischen’ durch die Anthroposophie verkünden. GegnerInnen der Anthroposophie würden ersteres zum ‘wahren’ Programm der Anthroposophie erklären, ihre VertreterInnen den gegenläufigen Part betonen. Dritte neigen zu einem realistischeren Portrait. Der Historiker und Dornacher Archivar Uwe Werner etwa stellte 1999 klar, dass das politische Verhalten von Anthroposophen schlicht und simpel meist vom jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext abhing:

“Die Anthroposophen stammten aus sehr verschiedenen sozialen Schichten der Bevölkerung. Es gab unter ihnen Arbeiter, Adlige, Handwerker und aus dem Bürgertum kommende Wissenschaftler. Dementsprechend waren sie politisch unterschiedlich sozialisiert worden. Es gab Anthroposophen, die der Sozialdemokratie und dem linken Liberalismus nahestanden und denen die Demokratie etwas bedeutete. Andere kamen aus konservativen Kreisen oder waren von einer militärischen Tradition geprägt … So erzogen, nahmen diese Menschen an undemokratischen Strukturen weniger Anstoß. Das gewichtigste Indiz für die überwiegende Mehrzahl der der Anthroposophen in der NS-Zeit kann nur derjenige richtig einschätzen, der die damaligen Verhältnisse kennt. Es ist das Schweigen der führenden Anthroposophen zum neuen Staat.” (Uwe Werner: Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945), München 1999, 14f.)

![]()

Andreas Lichte hat sich in der Vergangenheit so unmissverständlich wie dilettantisch gegen eine wissenschaftliche Historisierung der Anthroposophie ausgesprochen: “Ich möchte Sachverhalte DINGFEST machen, das endlose Gelaber, das sich als ‘differenzieren’ tarnt, führt zu nichts.” (2.9.2011), oder: “‘historisch-wissenschaftlichen Anspruch’ im Zusammenhang mit Rudolf Steiner klingt wie ein Blondinen-Witz” (8.9.2011). Erfreulicherweise hat er diese Meinung anscheinend inzwischen abgelegt. Sein neuer Artikel beginnt mit einer Situierung der Waldorfschulen im Nationalsozialismus:

“Waldorfschulen und Anthroposophie versuchten, mit den Nationalsozialisten zusammenzuarbeiten, wie es in einem Memorandum der Vereinigung der Waldorfschulen an Rudolf Hess offenbar wird: Man erklärte, dass Waldorfschulen „in kleinem Maßstab das verwirklichten, was die Volksgemeinschaft im nationalsozialistischem Staat im Großen anstrebt“.1 Wurde die Anthroposophie von den Machthabern in Deutschland letztlich als weltanschauliche Konkurrenz wahrgenommen, so war sie in Italien eine willkommene „spirituelle“ Ergänzung des Faschismus. Hier konnten Anthroposophen ihren Traum von der „überlegenen arischen Rasse“2 ausleben, und daran arbeiten, Rudolf Steiners programmatische Aussage „Die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse“3 zu verwirklichen.”

Leider hapert es hier gleich mehrfach mit dem wichtigsten geschichtswissenschaftlichen Gut: den Quellen. Seine vorausgesetzte Prämisse, ‘Waldorfschulen und Anthroposophie’ als Ganze hätten mit den Nazis kollaboriert, stützt er auf einen einzigen Beleg:

“Man” habe die Waldorfschulen zu politischen Pionierstätten des Nationalsozialismus erklärt. Frage: Welche Personen sind konkret mit “Waldorfschulen und Anthroposophie” gemeint und: wer ist “man”?

Eine Fußnote gibt als Quelle des Zitats an: “Memorandum vom März 1935, Titel: ‘Natur und Aufgaben der Waldorfschulen’, zitiert nach: Peter Staudenmaier, ‘Der ursprüngliche politische Kontext der Waldorf-Bewegung‘”. Hinter “man” steckt also ein “Memorandum”. In der Tat heißt es bei Staudenmaier: “Im März 1935 schickte die Vereinigung der Waldorfschulen ein langatmiges Memorandum an Rudolf Hess, einen der wichtigsten Fürsprecher der Waldorf-Bewegung in der Nazihierarchie.” “Vereinigung” der Freien Waldorfschulen ist eine Fehlübersetzung von Englisch “League” – die gemeinte Organisation heißt eigentlich “Bund der Freien Waldorfschulen”. Um die eben gestellte Frage zu beantworten, muss die Gründung dieses bis heute offiziellen Waldorf-Dachverbands betrachtet werden.

Staudenmaier, inzwischen Professor an der Marquette University, hat im August 2010 eine Dissertation u.a. über Anthroposophie im Nationalsozialismus vorgelegt (ein deutsches Resumée findet sich 2012 im neuen Sammelband von Puschner/Vollnhals). In seiner Dissertation skizzierte Staudenmaier den Hintergrund der Gründung des Waldorf-”Bundes”: eine innere Spaltung der Waldorfbewegung gegenüber dem Nationalsozialismus.

“While the Nazi-affiliated Waldorf advocates did not all share the same vision for how to integrate Waldorf education into the National Socialist project, they did consider anthroposophy and Waldorf compatible with and congruent with Nazi ideals. Their efforts were only partly in line with those of the larger competing faction within the Waldorf movement, which generally looked askance at Nazi excesses but was willing to cooperate with Nazi officials in order to maintain Waldorf schools within the new Germany. This second tendency comprised most of the major figures within the Waldorf movement in the 1930s…” (Peter Staudenmaier: Between occultism and fascism: Anthroposophy and the politics of race and nation in Germany and Italy, 1900-1945, Connell University 2010, 315)

Auf dem Blog des kritischen Anthroposophen Michael Eggert (zu ihm unten mehr) schrieb Staudenmaier über dieselbe Situation:

“Die meisten Nazis standen wahrscheinlich eher interesselos zur Anthroposophie und deren Verzweigungen. Innerhalb der Waldorfbewegung ergab sich inzwischen eine Spaltung in zwei Parteien: einerseits die Waldorflehrer und Eltern, die sich den Nazis dedizierten und die sich mit Anthroposophie und Waldorf kompatibel erklärten, sich aber entsprechend den Nazi Idealen anpassten; auf der anderen Seite waren die, die gegenüber dem Nazismus keinen Kompromiss eingingen so lange es ihnen erlaubt war, um ihr eigenes Streben fortzusetzen zu können. In den meisten Fällen scheint die zweite Gruppe größer zu sein als die erste. “ (Staudenmaier: Waldorfschulen in Nazideutschland)

Statt enthusiastischer Kooperation, wie sie Andreas darstellt, war der Opportunismus der Waldorfschulen in Staudenmaiers Darstellung also eher pragmatische Anpassung, “in order to maintain Waldorf schools within the new Germany”. Die innere Spaltung bereitet AnthroposophInnen bis heute Kopfschmerzen: “Es gehört zu den tragischen Zügen unserer Schulgeschichte, dass in den Jahren, als die braune Macht sich formte, auch die innere Geschlossenheit in Gefahr geriet.” (Georg Kniebe:Bewährungsprobe in der Praxis, in: Erziehungskunst, Jg. 53, Nr. 8/9, 1989, 682). In dieser widersprüchlichen Situation kam es denn auch zur Gründung des “Bundes der Freien Waldorfschulen” für gemeinsame Lobbyarbeit.

Der “Bund der Freien Waldorfschulen” und René Maikowski

Die Idee dazu kam von der Dresdner Anthroposophin und Waldorfmutter Elisabeth Klein, wichtig wurde ein Waldorflehrer aus Hannover, René Maikowski – beiden sagte man gute Beziehungen zu den Nazibehörden nach.

“Im Hinblick auf die zu erwartende Zentralisierung der Unterrichtsverwaltung schlug Elisabeth Klein Ende März [1933] eine zentrale Verwaltung der Waldorfschulen vor, die bei den Behörden, über die Paragraphen hinweg, Beziehung von Mensch zu Mensch knüpfen sollte. Diese Aufgabe solle der Stuttgarter Waldorfschule übertragen werden. Das Hannoversche Kollegium schloss sich trotz einer beunruhigenden Auskunft aus dem preußischen Kultusministerium dem Dresdner Gedanken an und schlug vor, Maikowski auch an den Verhandlungen zu beteiligen, da dieser angeblich über seinen verstorbenen Bruder einen Kontakt zu Joseph Goebbels hatte … Als Bruder des ‘gefallenen Sturmbannführers’ [Eberhard Maikowski, 1908-1933] öffneten sich René Maikowski manche Türen.” (Uwe Werner, a.a.O., 100)

Der Historiker Helmut Zander, den Andreas in seinem Artikel ausführlich zitiert, schätzte die so in Gang gebrachte Gründung eines Waldorf-Dachverbands wie folgt ein:

“Die Gründung des ‘Bundes Freier Waldorfschulen’ war – unter Integration loyaler NS-Parteigänger in den Vorstand – ein erster Versuch, der drohenden ‘Gleichschaltung’ zu entgehen. … Im Hintergrund dieser Entscheidungen standen Auseinandersetzungen innerhalb der Waldorflehrerschaft über die Einschätzung des nationalsozialistischen Staates und der Möglichkeit einer Fortexistenz, aber auch unterschiedliche Bewertungen dieser Schulen in der NSDAP. Es kam in Waldorfkreisen sowohl zu Strategien der Anpassung wie zur Verweigerung, über die in den letzten Jahren heftig gestritten wurde. Viele Waldorflehrer emigrierten und spielten eine nicht unwichtige Rolle bei der Ausbreitung der Waldorfpädagogik in Europa und Amerika.” (Zander: Anthroposophie in Deutschland, Göttingen 2007, 1380)

Demnach wäre Andreas’ These eines Kollaborationsversuchs zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen: Die Integration “loyaler NS-Parteigänger” aus Schutzgründen spricht nicht gerade für eine leidenschaftlich pronazistische Haltung. Diese Vermutung bestätigt sich, wenn man die weiteren Ereignisse verfolgt: Die mit der Gründung eines “Bundes” erzielte Einigkeit hielt nicht lange. Ein Jahr später, 1934, wurde die Stuttgarter Waldorfschule abgestoßen.

Am “6. Mai wurde die Leitung des Bundes René Maikowski von der Hannoverschen Schule übertragen … Der Verlag der Freien Waldorfschule, in welchem das Stuttgarter Kollegium die Zweimonatszeitschrift ‘Erziehungskunst’ herausgab, sollte nicht mehr Repräsentant der Rudolf Steiner Schulbewegung in Deutschland sein … Dieser bundesinterne Konflikt … führte zu einer Isolierung der Stuttgarter Schule” (Werner, a.a.O., 116)

Maikowski als neuer Vorsitzender des Bundes war es, der das von Andreas zitierte ‘Memorandum’ verfasste: “Under the title ‘Nature and Tasks of the Waldorf Schools’, the memorandum declared unequivocally: ‘Waldorf schools educate for the national community.’” (Staudenmaier, a.a.O., 319).

Doch auch die neue Einigung war bald vorbei: Die Berliner Waldorfschule distanzierte sich 1936 von Maikowski und Elisabeth Klein als Vermittlern zwischen Behörden und Waldorfschule. Im Dezember dieses Jahres löste sich auch das Stuttgarter Kollegium “von der Vertretung durch Maikowski und Klein … Von den acht Schulen hatten sich zu diesem Zeitpunkt drei eindeutig von der bisherigen Verhandlungsführung gelöst: Altona, Berlin und Stuttgart. Zwei weitere, Kassel und Breslau, hatten sich Stuttgart angeschlossen. Hannover hatte von den Behörden eine klare Absage erhalten. Blieben noch Wandsbek und Dresden.” (Werner a.a.O., 210f.). Die Berliner Schule “decided to shut down the school in 1938 rather than accept further compromises with Nazi authorities … The Hannover school was still a leading candidate for ‘experimental school’ status in October 1938…”. 1941 wurde die von Klein geführte Waldorfschule in Dresden als letzte geschlossen (Staudenmaier a.a.O., 325).

Andreas Lichtes Statement, dass “man” versuchte, mit den Nazis zusammenzuarbeiten, lässt sich also durch das von ihm zitierte Memorandum nur sehr bedingt belegen. Das Verhalten von Anthroposophen und hier insbesondere Waldorfschulen im Nationalsozialismus zeugt kaum von weltanschaulich motivierter Kollaboration und vielmehr Versuchen der Anpassung, wenngleich es durchaus pronazistische Waldorflehrer gab. Peter Staudenmaier hat hierzu mit Recht herausgestellt, dass bei allen Details der Auseinandersetzung im Glauben an “Rasse” und “Volk” ideologische Gemeinsamkeiten lagen – dafür zitiert er v.a. Maikowski, Klein und Richard Karutz (ebd., 351). Dass die Berliner Waldorfschule allerdings ihre Türen just dann schloss, als die Lehrer aufgefordert worden waren, sich einzeln auf den “Führer und Reichskanzler” Hitler zu vereidigen (Werner a.a.O., 137) zeigt, dass diese Gemeinsamkeit allein keinesfalls hinreichend war, um AnthroposophInnen die nationalsozialistische Doktrin schmackhaft zu machen.

Über das Innenleben der einzelnen Schulen und damit die reale Ausprägung nazistischen Denkens in der Waldorfszene fördern weder Staudenmaier noch Werner viele Dokumente zutage. Ersterer sammelt vor allem Stimmen, die die nationalistische Gesinnung der Waldorferziehung untermauern sollen, letzterer rekonstruiert schwerpunktmäßig organisatorische und behördliche Schritte. Doch aus vereinzelt publizierten Memoiren wird v.a. bei Werner deutlich, was Andreas für heutige Waldorfschulen zweifellos unterschrieben würde: Es wird deutlich, wie krass Außendarstellung und Unterrichtspraxis voneinander abweichen konnten, selbst in der Waldorfschule Dresden unter Leitung der nazi-affinen Elisabeth Klein:

“Die älteren Schüler aber wussten, worum es ging, sie erlebten, dass ‘ihre’ Schule im Gegensatz zur NS-Gesellschaft stand. Sie wussten, dass darüber nicht geredet werden konnte und dass man sich der Umwelt gegenüber tarnen musste. Wenn der Lehrer zum Beispiel sagte: ‘Diese Aufsätze, die ihr jetzt schreibt, gehen nach Berlin’, so verstanden die Schüler sehr wohl, was gemeint war, und schrieben in diesem Sinne.” (Werner a.a.O., 237)

Auch der nationalsozialistisch verordnete Rassenkundeunterricht verlief anscheinend teilweise erträglich, wie Werner einen Zeitzeugen zitiert:

“‘Nach Einführung in die Merkmale der ‘arischen’ Typen …. wurden mit dem Gerät, wie man es sonst für phrenologische Zwecke benutzt, von der Lehrerin unsere Schädel vermessen und der Befund an der Tafel festgehalten. Für alle ablesbar stand dort, wer dem nordischen Ideal – langer und schmaler Schädel – entsprach. Na, wer schon? Ich, der Judenjunge! Den Rassenkundeunterricht in unserer Klasse beendete lautes Lachen.’ Der Bericht Herzbergs, von 1935 bis 1938 Schüler der Waldorfschule Hannover, hebt hervor, dass jüdische Schüler nicht diskrimiert wurden …” (ebd., 227)

Lehrer und Schulleiter bekannten sich derweil zur nationalsozialistischen Führung. “In a 1934 letter to a Nazi party liaison office complaining about [Kultusminister] Mergenthaler’s actions against the Stuttgart Waldorf school, a party member and parent from the school declared that Waldorf education from the beginning had pursued ‘exactly what we National Socialists strive for’, and insisted that the Führer himself would surely intercede on behalf of the school if he were made aware of the situation.” (Staudenmaier a.a.O., 334).

Jenseits von “Widerstand” und Hitler-Euphorie

Versuch einer Bewertung

In Berichten, wie sie Werner zitiert, sieht der Anthroposoph Detlev Hardorp (im Vorstand des „European Council for Steiner Waldorf Education“ und „Bildungspolitischer Sprecher der Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg“) Dokumente für einen anthroposophischen “Widerstandsgeist” und Zeichen für “die grundsätzliche Unvereinbarkeit von Nationalsozialismus und Anthroposophie” (Hardorp: Die deutsche Waldorfschulbewegung in der Zeit des Nationalsozialismus). Ich halte dieses Urteil für ebenso überzogen wie das von Andreas Lichte, Anthroposophen seien im (hauptsächlich: italienischen) Faschismus so richtig aufgeblüht – wenngleich im Glauben an die Existenz von ‘Rassen’ oder im ‘Anti-Intellektualismus’ Schnittstellen vorlagen.

Die Wahrheit liegt aber auch nicht irgendwo in der Mitte.

Sie ist erneut im historischen Kontext zu suchen: dem Verhalten von Privatschulen gegenüber der nationalsozialistischen Gleichschaltungspolitik. 1936 – also ein Jahr nach der Gründung des “Bundes der Freien Waldorfschulen – wurden offiziell alle privaten Volksschulen aufgelöst, doch zogen sich viele Einzelfälle bis in die Vierziger Jahre hin. Gerade viele Landerziehungsheime bekannten sich schnell und öffentlich zum Nazistaat. Der Anthroposoph Uwe Werner hält sie darin für “vergleichbar” mit den Waldorfschulen (Werner a.a.O., 95). An einigen Einrichtung wie der zuletzt negativ in die Schlagzeilen gekommenen Odenwaldschule, konnte die herkömmliche Arbeit hinter dieser Fassade allerdings fast bruchlos weitergehen. Ähnliches legen die oben zitierten, wenigen Berichte aus der Innenwelt von Waldorfschulen zwischen 1933 und 1941 nahe. Programmatisch mag zumindest für die zweite von Staudenmaier genannte Gruppe eine Anweisung von Ita Wegman (Steiners späte Geliebte und Mitglied im Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft) an die heilpädagogischen anthroposophischen Einrichtung sein:

“Diejenigen, die noch gute Urteilskraft bewahrt haben, dürfen gar nicht sprechen, wollen sie nicht eines Tages die Polizei in ihre Wohnung bekommen und selbst in ein Konzentrationslager gesteckt werden. So bleibt wirklich nichts anderes übrig, als dass viele herausgehen aus Deutschland, um sich im Ausland neu zu organisieren und später vielleicht wieder Einfluss zu haben in Deutschland, und dass die Anderen, die da bleiben, so gut es geht, die vorgenommenen Arbeiten, die mit Anthroposophie zusammenhängen, in Stille und vorsichtig weiter fortsetzen, damit der Faden nicht abreißt.” (Ita Wegman, Brief vom 28.4.1933, zit. n. Peter Selg: Geistiger Widerstand und Überwindung. Ita Wegman 1933-1935, Dornach 2005, 22-26)

![Ita Wegman]()

Ita Wegman: Anthroposophische Arbeit "still" fortsetzen

Dass der spezifische Geist der so versteckt fortgeführten einzelnen Reformpädagogiken unabhängig vom Nationalsozialismus seine ideologischen Tücken hat, zeigt allein das Beispiel Odenwaldschule – aber auch die Waldorfpädagogik in ihren typologischen oder entwicklungspsychologischen Grundlagen. Davon unabhängig ist die Tatsache zu problematisieren, dass ein rassistisch-autoritäres Regime AnthroposophInnen ermunterte, auf den rassentheoretischen Fundus in Steiners Werk zurückzugreifen. Stärker als im nationalsozialistischen Deutschland geschah dies im faschistischen Italien.

Anthroposophie im italienischen Faschismus

Andreas’ Artikel titelt: “Anthroposophie und Faschismus, gestern und heute”:

“Wurde die Anthroposophie von den Machthabern in Deutschland letztlich als weltanschauliche Konkurrenz wahrgenommen [und ganz nebenbei auch verboten - AM], so war sie in Italien eine willkommene „spirituelle“ Ergänzung des Faschismus. Hier konnten Anthroposophen ihren Traum von der ‘überlegenen arischen Rasse’2 ausleben, und daran arbeiten, Rudolf Steiners programmatische Aussage ‘Die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse’3 zu verwirklichen.” (Hitler, Steiner, Mussolini)

Steiners eurozentrische Verklärung der “weißen Rasse” als “programmatisch” darzustellen, ist unrichtig. Steiners politische Absichten in Form der sozialen Dreigliederung haben sich mit ‘rassischen’ Themen vielmehr in keiner Weise befasst – seine Rassentheorie war Teil eines verquasten theosophischen Geschichtsverständnisses. Richtig ist aber, dass die italienischen Faschisten anthroposophische Einrichtungen weitgehend unbehelligt ließen. Andreas Lichte beruft sich als Quelle für seine Schilderung der Anthroposophie in Italien auf den oben zitierten Peter Staudenmaier, der seinen Artikel sogar “durchgesehen” hat. Seinen eigenen Artikel versteht Andreas als “Kurzzusammenfassung” von dessen Dissertation (ebd.). Da er sich aber lediglich zwei exemplarische Gestalten (Ettore Martinoli und Massimo Scaligero) aussucht und es kaum publizierte Texte über diese Zeit gibt, zitiere ich im Folgenden Staudenmaiers Original. Der beschreibt, dass es zwar organisatorische Probleme gab, AnthroposophInnen aber weitgehend freie Hand hatten:

“The Fascist race laws entailed a number of complications for anthroposophical activities. In 1939 zealous antisemites in the Fascist cultural bureaucracy mistook Steiner for a Jewish author and tried to have his works banned. Steiner’s chief publisher at the time, Laterza, pointed out that Steiner was not in fact Jewish. Anthroposophist Rinaldo Küfferle had already submitted a copy of Steiner’s Aryan certificate to the Ministry of Popular Culture in autumn 1938. The Ministry did not place Steiner on the list of prohibited authors until mid-1942, after pressure from their German colleagues, and declined to authorize re-printing of previously published works. Nonetheless, a wide variety of Steiner’s publications was available throughout the Fascist period, including more than thirty books.” (Staudenmaier a.a.O., 425)

![]()

Rudolf Steiners "Ariernachweis"

Das galt aber, zumindest in Teilen, auch für jüdische AnthroposophInnen, die trotz der antisemitischen Rassegesetze weiterarbeiten konnten:

“Several leading Italian anthroposophists were of Jewish descent, most importantly Lina Schwarz in Milan and Maria Gentilli Kassapian in Trieste. Their positions may reflect mainstream anthroposophist attitudes toward assimilation, which were not shared by all anthroposophists … While the Fascist authorities categorically affirmed their good political conduct, the presence of Jews in anthroposophical ranks in Trieste does seem to have played a role in the Trieste group’s dissolution in September 1938, in the immediate aftermath of the enactment of the racial laws.” (ebd., 426)

Staudenmaier zeigt sogar Präsenz von Anthroposophie und Anthroposophen im antifaschistischen Widerstand auf – ein Thema, das für die Geschichtsschreibung der Anthroposophen in der Naziära noch aussteht:

“Violet Gibson, the eccentric Anglo-Irish aristocrat who tried to assassinate Mussolini in 1926, traveled in theosophical and anthroposophical circles. Antifascist author and literary figure Armando Cavalli was an anthroposophist, and Eugenio Curiel, a prominent figure in the antifascist resistance, was for a time drawn to anthroposophy as well. Curiel (1912-1945), a physicist from a Jewish family in Trieste, played an important role in Resistance groups in the late 1930s and 1940s. He was murdered by Fascist soldiers in February 1945. In the early 1930s Curiel was deeply influenced by anthroposophical ideas. His commitment to anthroposophy, lasting approximately three years, was part of a turbulent ideological and political development … Alongside Colonna di Cesarò, Curiel’s ideological trajectory indicates the political volatility of anthroposophical engagement in the Fascist era.” (ebd., 417f.)

Politischer Antifaschismus, und das ist entscheidend, bedeutete aber nicht, dass die entsprechenden Personen der anthroposophischen Rassenlehre abschworen (ebd., 429f.).

Massimo Scaligeros eliminatorischer Rassismus

Im Gegenteil fiel letztere hier auf den Boden des italienischen Faschismus. Die wohl aktivste Figur in diesem Umfeld war Massimo Scaligero. Andreas zitiert seine missionarischen Artikel über “Rasse”-Bewusstsein und eine “arische Einheitsfront”, die zur Weltherrschaft auserkoren sei:

“Viele von Scaligeros annähernd 100 rassistischen Artikeln erschienen 1938–1943 bei ‘La Difesa della Razza’, 1941–1942 war Scaligero einer ihrer häufigsten Autoren, in etlichen Ausgaben Leitartikler. Welche ‘Rasse’ verteidigt Scaligero? Und welches ‘bereits existierende Modell’ benutzt er dazu? … Wie alle Rassisten erklärt Scaligero die eigene ‘Rasse’ für überlegen. Dazu entwickelt Scaligero in seinem frühen Hauptwerk von 1939, einem Buch von 275 Seiten mit dem Titel ‘Die Rasse von Rom’9, den Mythos einer ‘Römischen Rasse’, einer ‘Rasse’, die, so Scaligero, ‘zum Sieg vorherbestimmt ist’. Scaligeros breites Panorama der Entwicklung der ‘Römischen Rasse’ stellt die rassistische ‘Wurzelrassenlehre’ 10, ‘hyperboreische’ rassische Ursprünge und den Aufstieg und Fall von ‘Atlantis’ vor – Elemente, die sich in der ‘Menschheitsentwickelung’ Rudolf Steiners finden.” (Hitler, Steiner, Mussolini)

![]()

"Viele von Scaligeros annähernd 100 rassistischen Artikeln erschienen 1938–1943 bei 'La Difesa della Razza'"

Das tun sie in der Tat. Andreas erläutert in einer Fußnote: “In der ‘Theosophie’, einer esoterischen Lehre, werden Entwicklungs-Epochen der menschheitlichen Entwicklung als ‘Wurzelrassen’ bezeichnet. Rudolf Steiner übernahm das Konzept der Wurzelrassen von der Theosophin Helena Petrovna Blavatsky.” (ebd.) und fährt fort, Scaligeros Version der Wurzelrassenlehre zu schildern:

“In prähistorischen Zeiten begründete ‘die weisse arische Rasse’ den Westen und ‘die grossen mediterranen Zivilisationen’. Nordische und mediterrane rassische Gruppen kamen in der ‘Rasse von Rom’ zusammen, sie ist als ‘Italisch-Nordische Rasse’ die Synthese der besten Eigenschaften beider Gruppen. … Wenn der Faschismus authentische Werte, die ‘anti-modern, anti-egalitär, aristokratisch’ sind, wieder herstellen kann, dann wird er ‘die Wiedergeburt einer überlegenen Rasse, die einmal mehr Römisch ist’ erreichen.11 Schon in Scaligeros Buch ‘Die Rasse von Rom’ von 1939 werden 2 Charakteristika von Scaligeros Rassismus genannt, die später für ihn bestimmend werden: ‘Spiritualität’ und ‘Blut’.” (ebd.)

Den nächsten Punkt sieht Andreas in Scaligeros Antisemitismus. Das Judentum betitelte dieser mit anthroposophischen Termini als “ahrimanisch”:

“‘Die Eliminierung des jüdischen Virus und die biologische Reintegration der arischen, ethnischen Werte’14, lautet Scaligeros ‘Lösung des jüdischen Problems’. Dieser zentrale Satz von 1939 findet sich in vielen späteren Texten Scaligeros wieder. … 1941 zeichnet Scaligero das Bild eines apokalyptischen Kampfes zwischen ‘arischem Geist’ und ‘jüdischem Geist’ und sagt, dass Nationalsozialismus und Faschismus die Mittel bereitgestellt hätten, diesen Kampf zu gewinnen. Scaligero befürwortet Hitlers Ruf nach einer ‘vereinigten arischen Front gegen das Judentum’.” (ebd.).

Solche Sätze gehen über die Lästereien gegen “dekadente Indianer” und triebgesteuerte “Neger” eines Rudolf Steiner hinaus und machen ihren Autor Scaligero, wie Andreas ausführt, bis heute für italienische Neurechte attraktiv. Doch die Fragestellung des Artikels geht weiter. Wie zitiert schreibt Andreas Lichte: “Welche ‘Rasse’ verteidigt Scaligero? Und welches ‘bereits existierende Modell’ benutzt er dazu?” Die Frage ist entscheidend, aber bei ihm rhetorisch. Die Antwort folgt Absätze später und zeigt die ihrerseits politische Absicht hinter dem Artikel: “Scaligeros Rolle im Faschismus liesse nichts anderes zu, als sich vollständig, unmissverständlich, und endgültig von ihm zu distanzieren. Dann bestünde aber die Gefahr eines ‘Domino-Effekts’, denn Scaligero führt ‘nur’ das Werk seines Vorbilds, des Rassisten Rudolf Steiner, fort. Wenn Scaligero stürzt, fällt dann auch Rudolf Steiner?” (ebd.)

Welches “Modell” benutzt Scaligero?

Diese ihrerseits rhetorische Frage wäre diskutabel, wenn Scaligero tatsächlich Steiners Werk fortgeführt hätte. Das ist aber mitnichten der Fall. Scaligero war kein Anthroposoph, den seine anthroposophischen Überzeugungen zum Faschismus führten, sondern ein Faschist, der sich mit dem esoterischen ‘Traditionalisten’ Julius Evola anfreundete und in dessen Umfeld gegen Ende der 1930er Jahre die Anthroposophie kennenlernte. Wie der zweite von Andreas thematisierte anthroposophische Faschist, Martinoli – dessen Rassismus politisch viel weitere Wellen schlug – bewegte sich Scaligero im weltanschaulichen Gravitationsfeld des ‘Magiers’ Julius Evola (Staudenmaier a.a.O., 428).

“Scaligero’s mentor for much of the Fascist period was the established esoteric author Evola, whom he first met in 1930 … In the 1920s and 1930s Evola was at times quite critical of anthroposophy as a rival form of esotericism, but maintained good relationships with various Italian anthroposophists. In the eyes of Fascist authorities, such distinctions sometimes seemed trivial, and Evola was occasionally classified as an anthroposophist himself. The course of Scaligero’s dual affiliation with Evola and anthroposophy is thus difficult to trace with precision. One plausible hypothesis is that Scaligero developed from an acolyte of Evola into an anthroposophist from the mid-1930s to the early 1940s. This analysis is consistent with Scaligero’s published work during the period in question, and is supported by several retrospective anthroposophical sources.” (ebd., 432f.)

![]()

Scaligeros Mentor: Der "Traditionalist" Julius Evola

Weitere Forschungen hat der Esoterikforscher Hans Thomas Hakl angestellt. Dieser schreibt, dass Scaligero Evola nahezu sakrale Züge andichtete:

“Evolas zeitweiliger magischer und intellektueller Weggefährte Massimo Scaligero (ps. Antonio Massimo Sgabelloni, 1906-1980), der bisheute eine ansehnliche Zahl von Anhängern um sich schart, meinte in seiner esoterischen Lebensgeschichte Dallo Yoga alla Rosacroce … , dass bei Evola eben „die ursprüngliche innere Qualität, die imaginative Magie, die für den modernen Sucher der Zielpunkt ist“, bereits von Natur aus gegeben war … Dafür wurde er später einer der besten Freunde Evolas und war sogar Teil der Schutzgarde, die Evola gegen faschistische Schlägertruppen verteidigte. Später hat er sich unter dem Einfluss von Giovanni Colazza, den er über Evola kennengelernt hatte, der Anthroposophie angenähert.” (Hakl: Julius Evola and the Group of Ur, Manuskript, S. 7-13, inzwischen veröffentlicht in: Gnostika 12/2011).

Die erste Erwähnung Steiners in Scaligeros Werk findet sich laut Staudenmaier im Jahr 1941 (Staudenmaier a.a.O., 459). Andreas zitiert aber lang und breit sein Buch “Die Rasse von Rom” von 1939. Mit der Anthroposophie muss er zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits in Berührung gekommen sein, denn in dem Buch findet sich die Etikettierung des Judentums als “ahrimanisch” – und Ahriman ist ein Dämon in der anthroposophischen Mythenwelt. Die zentralen politischen Forderungen Scaligeros, soweit Andres sie wiedergibt, finden sich aber nicht bei Steiner, sondern dem schon erwähnten Julius Evola:

1. Die Wurzelrassenlehre. Steiner transformierte die Vorstellung der Okkultistin Helena Blavatsky, dass sieben aufeinanderfolgende “Wurzelrassen” Vollstrecker der Weltgeschichte seien und einander evolutiv beerbten. “‘Hyperboräische’ rassische Ursprünge” (Lichte a.a.O.) gab es bei Steiner allerdings nicht: Die erste Wurzelrasse hieß bei Steiner die “polarische”. Bevor Scaligero (um 1938) außerdem Steiners Lehre kennenlernte, hatte bereits sein Mentor Evola eine eigene Form der Wurzelrassenhypothese ausgearbeitet: 1923 war Evola der Theosophie Blavatskys begegnet (Goodrick-Clarke: Im Schatten der Schwarzen Sonne, Wiesbaden 2009, 118). Spätestens 1934 hatte er in seinem Buch “Rivolta contro il Mondo Moderno” (Revolte gegen die moderne Welt) eine Version der Blavatskyschen Theosophie formuliert, die mit “Hyperboräern” und Atlantiern hantierte und derjenigen Scaligeros wie die Faust aufs Auge glich (ebd.). Evolas “work drew on a wide range of occult teachings, including significant elements adapted from theosophy.” (Staudenmaier a.a.O., 455)

2. Die Apotheose der “italienischen Rasse” zur Speerspitze der Evolution. Dieser Gedanke findet sich bei Steiner nirgends, der vielmehr in den Deutschen die “Avantgarde der Entwicklung” sah. Auch diesen Gedanken hatte Scaligero bereits in der Esoterik Evolas kennengelernt. “Was die aberndländische Geschichte … betrifft, so feiert Evola das Römische Imperium als großartigen Versuch, den Weg in den Verfall abzuwenden, ja umzukehren … Im August 1943 erörterte Evola mit dem abgesetzten Mussolini in Hitlers ostpreußischem Führerhauptquartier Möglichkeiten zur Rettung des faschistischen Italiens…” (Goodrick-Clarke a.a.O., 131)

3. Die “Rasse von Rom” sei Synthese zwischen “nordischem” und “mediterranem” Blut und habe damit die Vorteile von beiden. Auch diese Vorstellung kommt bei Steiner nicht vor, bei dem es überhaupt keine “Rasse von Rom” gibt, wenn auch eine griechisch-römische “Kulturepoche”, die der Blüte einer “nordischen” (germanisch-angelsächsichen) Kulturepoche vorausging (vgl. GA 121, Dornach 1982, 170).

4. Die Forderung nach Wiederherstellung “authentische[r] Werte, die ‘anti-modern, anti-egalitär, aristokratisch’ sind” (Lichte, a.a.O.). Als antimodern betrachtete Steiner sich ebenfalls nicht, vielmehr als Pionier eines “spirituellen Wissenschaft”. Dagegen stellen diese Werte erneut und sehr präzise die Ideale Evolas dar: “Der unpolitisch sein wollende Aristokrat, der Magus und radikalkonservative Esoteriker” Evola (Gerhard Wehr: Spirituelle Meister, Kreuzlingen/München 2007, 176) sah die Basis der “arischen Rasse” in einer uralten, in der “Tradition”. “Evola predigte eine Lehre des Elitismus und Antimodernismus in arisch-nordischer Tradition, die durch eine Sonnenmythologie und die Betonung des männlich-aristokratischen Prinzips im Gegensatz zum weiblich-demokratischen gekennzeichnet war. Diese Ideen kamen in seinen Büchern über Rassismus, Gralsmythos und archaische Traditionen zum Ausdruck.” (Goodrick-Clarke: Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus, Wiesbaden 2004, 165). Vorlage dabei war “die Hierarchie einer indischen Kastengesellschaft” (Ditfurth: Feuer in die Herzen, Hamburg 1996, 279f) “Sein Vorbild war die indo-arische Tradition, in der Hierarchie, Kastenwesen, Autorität und Staat das Höchste bedeuteten” (Goodrick-Clarke: Im Schatten der Schwarzen Sonne, a.a.O., 116). Hier wehte auch der paternalistische Geist Platons, der Übermensch Nietzsches und das Werk des Kulturpessimisten Oswald Spenglers, das er ins Italienische übersetzte (ebd., 121) – “womit nicht gesagt sein soll, dass allein sie die Genealogie eines René Guenon oder eines Evola bestimmen können.” (Wehr a.a.O., 177).

5. Die Aufforderung zur Vernichtung der jüdischen ‘Gegen’-”Rasse”. Während Steiner an das Judentum eine kulturchauvinistische Assimilationserwartung herantrug (das Judentum habe seine Aufgabe in der Welt, die Hervorbringung Christi, erfüllt, und solle sich nun bitte autonom auflösen, vgl. Ralf Sonnenberg), forderte Scaligero „Die Eliminierung des jüdischen Virus und die biologische Reintegration der arischen, ethnischen Werte“ (zit. n. Lichte a.a.O.). Das gleicht ebenfalls den Gedanken Evolas. “Als dem Antisemitismus noch nicht die Ächtung begegnete, die er heutzutage erfährt, hatte Evola wenig Hemmungen, die in der rechten Szene gängigen judenfeindlichen Ressentiments zu bedienen, wobei er kaum ein Klischee ausließ und sich sehr wohl zu erheblicher Gehässigkeit steigern konnte, namentlich, wenn er gezielt bestimmte Juden oder Judengruppen attackierte … Juden, meint Evola, zersetzten traditionale Substanz, wo sie könnten; hinter sämtlichen unerfreulichen Phänomenen der neueren Zeit steckten Juden.” (Goodrick Clarke 2009, a.a.O., 140, vgl. Staudenmaier a.a.O., 456). Sehr wohl aber bot dieser radikale Antisemitismus Scaligero eine Materialgrundlage, auf der er Steiners Antijudaismus aufnehmen und mit der anthroposophischen Theorie des Dämonen “Ahriman” kombinieren konnte. Denn der übernimmt als metaphysisches Prinzip bei Steiner in etwa die ‘materialistische’ Rolle, die bei Evola und Scaligero die Juden spielten. Zurecht betont Lichte: “Die Identifikation der Juden mit Ahriman gleicht einem Todesurteil.” (Lichte a.a.O.).

Zwischen Okkultismus und Faschismus

Die von Andreas gestellte Frage, “welches ‘bereits existierende Modell’” (ebd.) Scaligero benutze ist damit beantwortet. Seine These, “Scaligero führt ‘nur’ das Werk seines Vorbilds, des Rassisten Rudolf Steiner, fort” (ebd.), hinkt: Scaligero interpretierte und rezipierte Steiner letztlich auf Basis seines Evola’schen Weltbildes. Steiner lässt sich daher nur sehr bedingt mit Scaligeros Rassenideologie belasten. Die nächste Frage, ob, wenn Scaligero stürze, auch Steiner falle, ist aufgrunddessen zu verneinen (Konsequent auf sich selbst angewandt, wäre sie ohnehin nicht haltbar: Was, wenn nun die antifaschistischen Überzeugungen einer Traute Lafrenz, eines Rössel-Majdan oder des anthroposophischen Mussolini-Attentäters Violet Gibson die ‘echte’ “Fortführung” von Steiners Werk wären? Analog zu Andreas Lichtes rhetorischer Frage, ob mit Scaligero auch Steiner “falle” müsste es auch heißen: Wenn z.B. Traute Lafrenz steht – und das tut sie, vgl. Katrin Seybold – bleibt Steiner dann stehen?). Nichtsdestominder darf und muss Scaligero insbesondere in seinen späten Jahren als Anthroposoph bezeichnet werden – die Vebreitungen, Grenzen und Strömungen religiöser, philosophischer, esoterischer Gruppierungen lassen sich nicht einfach voneinander abgrenzen.

“Traditionen lassen sich nicht auf bestimmte Diskurse begrenzen. Vielmehr entwickeln sie sich aus gemeinsamen Fragestellungen und zeitgenössischen Interessenlagen. Mehr noch: Diskursfelder verändern religiöse Identitäten und führen mitunter zu erstaunlichen Allianzen und Parallelen zwischen vermeintlich getrennten religiösen Traditionen … Die Forschungen zur religiösen Sozialisation haben ergeben, dass im 20. Jahrhundert von einer geschlossenen religiösen Identität, die nach dem Motto verfährt ‘Eine Person = eine Religion’, keine Rede sein kann.” (Kocku von Stuckrad: Was ist Esoterik?, München 2004, 17)

Dieser wissenschaftliche Zwang zur Uneindeutigkeit scheint unbefriedigend und dürfte zu Andreas’ Ausspruch geführt haben ”Ich möchte Sachverhalte DINGFEST machen, das endlose Gelaber, das sich als ‘differenzieren’ tarnt, führt zu nichts.” (2.9.2011). Das ist verständlich, aber daran ist nicht der ‘differenzierende’ Zugang schuld, sondern die Polyvalenz der weltanschaulichen Diskurse, die nur durch differenzierte Betrachtung erfasst werden kann. Nur so ist es erklärlich, dass ein Evola zwar bis “heute eine prominente Ikone der Edelfaschisten” ist (Goodrick-Clarke 2009, a.a.O., 116, vgl. Ritt auf dem Tiger), aber trotzdem wissenschaftshistorisch die Wiederentdeckung Johann Bachofens beförderte und die Analytische Psychologie inspirierte (James Webb: The Occult Establishment, La Salle 1967, 421). So ist es möglich, dass ein ebenfalls von Kopf bis Fuß faschistischer Heidegger (Faye: Heidegger. Die Einführung des Nationalsoziasozialismus in die Philosophie, Berlin 2009) ausgerechnet mit seinem oft problematisierten rassistischen Frühwerk Gestalten wie Arendt und Sartre inspirierte. Und so ist es auch möglich, dass ein Scaligero in der Neuen Rechten zitiert wird, während anthroposophische Wikipedianer sein faschistisches Engagement verschweigen und die Anthroposophische Gesellschaft Italiens ihm 2006 ihre Jahrestagung widmete – “und das obwohl es eine breite Forschungsarbeit zur Geschichte der faschistischen Rassenpolitik gibt, die Scaligeros Rolle in der rassistischen Kampagne diskutiert.” (Lichte, a.a.O.). Zurecht spricht Staudenmaier von einem “left-right crossover that has marked anthroposophical politics from the beginning.” (Staudenmaier a.a.O., 509).

Lichte, Staudenmaier und Michael Eggert

Der anthroposophische Blogger Michael Eggert ist selbst ein Fan von Massimo Scaligeros Meditationstexten, hat aber auch Scaligeros Verbindung zu Julius Evola realisiert. Er plädierte in einem Essay vom 4.8.2009 für eine historisch-kritische Herangehensweise:

“In Deutschland war es vor allem Georg Kühlewind, der immer wieder auf Scaligero hinwies. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, wenn die faschistische Ära Scaligeros, sein Bezug zum Tantrismus und zum Magier Evola offen einbezogen und nicht unter den Tisch gekehrt werden. Anders als mit disziplinierter kritischer Distanz kann man Scaligero nicht lesen, dafür sind seine Abgründe einfach zu virulent.” (Scaligero und Evola)

Einen Monat zuvor, am 19. Juli, hatte er erstmals einen Text über Scaligero auf seiner Seite veröffentlicht. Dieser stammte aus der Feder des oben zitierten Historikers Peter Staudenmaier (Staudenmaier: Über Massimo Scaligero), dessen Dissertation Andreas Lichte in seinem Artikel kurz zusammenzufassen beansprucht.

![staudenmaier_egoisten]()

Die m.W. erste deutschsprachige Plattform für Peter Staudenmaiers Kritik an Scaligeros Rassismus bot Michael Eggert auf seiner Seite "Die Egoisten". Heute wirft Andreas Lichte Eggert fäschlich vor, er habe Staudenmaiers Kritik ignoriert.

Andreas Lichte stellt in seinem hier zugrundeliegenden Artikel Hitler Steiner Mussolini Eggert trotzdem als Verharmloser und Vertuscher von Scaligeros Rassismen dar, ohne diese kritischen Schritte auch nur zu erwähnen:

“Vollends privat wird die Verehrung Rudolf Steiners und Massimo Scaligeros bei Michael Eggert, der meines Wissens keine offizielle Funktion in der Anthroposophie hat, und auch nicht in einer anthroposophischen Einrichtung arbeitet. Eggert soll hier für die Haltung des normalen Durchschnittsanthroposophen stehen. Michael Eggert wurde von Peter Staudenmaier – dem dieser Artikel zu verdanken ist, siehe ‘Credits’, unten – und mir über Massimo Scaligeros Faschismus, Rassismus und Antisemitismus umfassend informiert. Michael Eggert hatte also nicht mehr die deutsche Standardausrede „Aber ich hab’ doch nichts davon gewusst!“, als er Massimo Scaligero auf seinem Blog ‘Egoisten’ als spirituellen Lehrer vorstellte, siehe: ‘Die Kraft des Lebens‘. Kein bedauerlicher Einzelfall, zuletzt gab es im Januar 2012 einen weiteren Blogeintrag Eggerts zu Scaligero: ‘Unbewegt‘ … Warum tut Eggert das?” (ebd.)

Diese Frage ist berechtigt: Man muss schon sehr überzeugt von Scaligeros Meditationstexten sein, damit sie einem durch dessen faschistisches Engagement nicht ungenießbar werden. Nichtsdestominder hat Eggert sich von diesem Faschismus glaubhaft distanziert, “diszipliniert kritische Distanz” gefordert und überdies (mehrfach) einschlägige Texte von Staudenmaier publiziert (darunter btw. auch ein sehr guter zu Martinoli und Waldorf im NS). Warum – könnte man die Frage umdrehen – verschweigt Andreas das?

Ein sehr faires Fazit zur Auseinandersetzung Lichte – Eggert fand Peter Staudenmaier in der yahoo-group “Waldorfcritics”. Darin schrieb er, Eggerts Umgang mit Scaligero sei seine Privatangelegenheit, solange er sich der Diskussion seiner faschistischen Theoreme nicht verwehre:

“I think that Lichte does very good work, and very important work, and in many cases I think his perspective is fairly close to my own … But my own appraisal of Eggert is different from Lichte’s … What would be troubling — and what is otherwise very common among other anthroposophists today — would be if Eggert denied that Scaligero’s earlier works existed, or denied that they were racist or fascist, etc. But Eggert does not deny this, in fact so far he has taken a leading role withint anthroposophical circles in bringing Scaligero’s earlier works to attention. It seems to me that how he relates to Scaligero’s other works is his own business. I appreciate his willingness to confront the underside of anthroposophy’s history straightforwardly, and I think his work along those lines is one of the few currently encouraging signs from within the anthroposophist movement.” (Peter Staudenmaier, 11.8.2009)

Am selben Tag veröffentlichte er auf Bitten von Andreas Lichte eine Mail desselben, die die Frage beantwortet, weshalb er Eggerts Scaligero-Kritik verschwieg- Andreas schrieb Staudenmaier:

“I do not distinguish between fascist Massimo Scaligero and ‘spiritual master’ Massimo Scaligero. For me it’s the same person, the same elitist ideas. I do not distinguish between racist Rudolf Steiner and ‘spiritual master’ Rudolf Steiner. For me it’s the same person, the same elitist ideas. Anthroposophists deliberately try to split the personality of their spiritual leaders: When Steiner is racist he’s just a typical ‘Kind der Zeit’, a child of the times. He’s just as racist as everyone else was then. When Steiner says something that is approved he’s the spiritual master … if you accept this attidude nothing will ever change.” (Andreas Lichte, 11.8.2009)

Das scheint einleuchtend: Wer rassistisch denkt, dessen sonstige Positionen mögen auch von dieser Denkstruktur geprägt sein. Sich auf Scaligero, Steiner oder sonstwen zu beziehen, wäre illegitim, sobald eine rassistische Überzeugung o.ä. nachgewiesen wäre. Scheint aber nur.

“Kritische Distanz”

Das Problem: Diese Position würde buchstäblich das Kind mit dem Bade ausschütten: Freud wäre infolgedessen etwa aufgrund seiner Sympathien für Mussolini zu verurteilen (vgl. Micha Brumlik: Sigmund Freud, Weinheim/Basel 2006, 204ff., Michel Onfray: Anti-Freud. Die Psychoanalyse wird entzaubert, München 2011, 438-449) – Foucault für seinen Enthusiasmus für die iranische Revolution (vgl. Florian Ruttner: Der Mythos des Radikalen, in: Alex Gruber, Philipp Lenhard: Gegenaufklärung. Der Beitrag der Postmoderne zur Barbarisierung der Gesellschaft, Freiburg 2011, 87-123) – Kant, Voltaire, Wagner für ihren Rassismus (vgl. Christian Geulen: Die Geschichte des Rassismus, Düsseldorf/Zürich 2005, 125-158) – desgleichen Montesquieu und Darwin (vgl. Christian Geulen: Geschichte des Rassismus, München 2007, 51, 68), von allen Philosophen des Mittelalters und der Antike gar nicht zu reden. Auch Andreas Lichte (dem ich keinen Rassismus unterstellen möchte) hielte sich dann nicht konsequent an diese eigene Regel: Hat er sich doch gelegentlich für pessimistische Aphorismen Arthur Schopenhauers begeistert (vgl. hier und hier). Schopenhauer aber war nicht nur auf enthusiastische Weise mysogyn, sondern hat sich auch verschiedentlich antisemitisch betätigt (vgl. Andreas Hansert: Schopenhauer im 20. Jahrhundert, Wien u.a. 2010, 54) und hielt Kant und Hegel für die größten Schwätzer der Philosophiegeschichte. Auch er dürfte deshalb nicht rezipiert werden.

Konsequent durchgehalten, bliebe bei dieser Hinrichtung der Geistes- und Ideengeschichte nur eine Option, um überhaupt an jemanden anzuknüpfen: Apologie. Tatsächlich versucht etwa der ansonsten brilliante Juniorprofessor für Neuere Geschichte in Koblenz-Landau, Christian Geulen, Kants Rassentheorie entschuldigend abzumildern (Geulen a.a.O., 59f.). Aus Angst vor diesem “Dominoeffekt” verweigern AnthroposophInnen bis heute großenteils eine Kritik der Steinerschen Rassenlehre.

Das Gedankenexperiment führt sich selbst ad absurdum, sein Resultat wäre nämlich die Entsorgung der westlichen Geistesgeschichte, beraubte sich damit seiner eigenen Grundlage und führte damit selbst zur Gegenaufklärung. Mutmaßlich würde Andreas Lichte es auch gar nicht derart ausweiten wollen, sondern auf Scaligero, Steiner und andere Esoteriker eingrenzen (wobei das inkonsequent wäre). Aber auch die Esoterik lässt sich nicht auf ihren anti-aufklärerischen Fundus beschränken:

“Es gibt keine ‘Große Erzählung’ der Esoterikgeschichte der Neuzeit − etwa unter der Überschrift “Vom Humanismus zu Hitler”. Stattdessen gibt es viele Geschichten, die mindestens so voneinander unterschieden sind, wie wir es bei der Geschichte des Christentums aufgrund seiner Schismen und Konfessionalisierungen von vornherein als selbstverständlich annehmen. Man könnte die Geschichte esoterischer Religiosität aus denselben Anfängen schreiben, wie es hier geschehen ist, und zu einem gänzlich anderen Schluss kommen. Die Entwicklung von Toleranz und Religionsfreiheit im europäischen Denken ist esoterisch grundiert, ebenso wie die Ausbildung eines universalen Menschheitsbegriffs mit der Möglichkeit der Formulierung von Menschenrechten − das genaue Gegenteil also dessen, was im Nationalsozialismus herrschend wurde. Die Entwicklung in der Kunst ist eine solche Linie, von der Literatur über die Malerei bis zur Musik; Kunst- und Ästhetikgeschichte der Moderne sind ohne Esoterik undenkbar. [179] … Es geht hier nur darum anzudeuten, dass die Bruchlinien innerhalb der europäischen Religionsgeschichte nicht mit den Bruchlinien zwischen Gut und Böse identisch sind.” (Monika Neugebauer-Wölk: Überlegungen zur historischen Tiefenstruktur religiösen Denkens im Nationalsozialismus, 56)

Die eingangs aufgeworfene Frage nach dem “wahren” politischen Kern der Anthroposophie lässt sich angesichts ihrer jeweiligen zeitgeschichtlichen Neukonstruktion und -auslegung durch AnthroposophInnen nicht eindeutig beantworten: Fest steht, es gibt rassistisches Potential. Aber fest steht ebenso, dass dieses nur in wenigen Fällen politisches Programm ist (z.B. bei Bernhard Schaub, der Mainstreamanthroposophen für “linksalternatives kryptomarxistisches Pack” hält). Andreas’ Urteil über Scaligero ist und bleibt aber bei aller Kritik und allen suggestiven Lücken seiner Darstellung ein richtiges Urteil. Als Argument gegen die heutige Anthroposophie (Andreas zitiert: „Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, und Sie nehmen ihm zu gleicher Zeit das Glück“ – Henrik Ibsen) taugt es mitnichten, da das Beispiel falsch gewählt ist: Michael Eggerts Vorschlag zu einer Scaligero-Rezeption aus “disziplinierter kritischer Distanz” (a.a.O.) ist völlig richtig, solange er diese Distanz auch wirklich durchhält.

Kritische Distanz ist aber nichtsdestominder das Wort der Stunde. Solange der anthroposophische Alltag unreflektiert mit diesen Figuren umgeht und das rassistische Potential nicht klar verneint wird, braucht es weiter kritische Aufmerksamkeit von außen.

Einsortiert unter:

Anthroposophie & Rassismus ![]()

![]()