Wer sich mit der Anthroposophie und ihrem Begründer Rudolf Steiner (1861-1925) auseinandersetzt, trifft eher früher als später auf die Beschreibung der einen als “Wahnwelt” und des anderen als geistesgestörten Irren, der erstere herbeiphantasiert haben soll.

In zwei Artikeln (das hier ist dann logischerweise der erste), will ich mich mit verschiedenen Eindrücken und Einschätzungen zu diesem Thema befassen.

Irrationalität und scheinbarer Wahnsinn

Angesichts der erstaunlichen Absurdität vieler seiner Aussagen (vgl. “Masern werden von Waldorfschule zu Waldorfschule übertragen…”, Steiner und die Prügelstrafe) ist es erstmal eine naheliegende Option, Steiner einfach für verrückt zu halten. Oft beruht das einfach nur, wie in vielen Artikeln auf diesem Blog gezeigt, und wie wir auch weiter unten sehen werden, auf schlichter Nichtkenntnis der historischen Kontexte und der Entstehungsbedingungen von Steiners Werk, hauptsächlich (spätromantisch-haeckelianische) Wissenschaftsphilosophie und (theosophischer) Okkultismus, und ist zunächst eine Reaktion von Menschen, die sich mit diesem eher abgelegenen und auch reichlich absonderlichen Seitenzweig der Geistes- und Ideengeschichte noch nicht sehr viel beschäftigt haben.

Der Musiker und Autor Gary Lachman hat in einer für mich sonst nicht umwerfend erhellenden, aber durchaus interessanten, jüngst erschienenen Steiner-Biographie (Lachman: “Die Rudolf Steiner-Storyaus dem Englischen von Richard Everett, info3 Verlag, Frankfurt 2010) seinen ersten Eindruck von Steiners Schriften ähnlich beschrieben:

“Ich hatte schon schwierige Bücher gelesen, das war nicht das Problem. (…) Hegel ist schwierig nicht – oder nicht nur – aufgrund seines schlechten Stils. Wenn das der Fall wäre, würde sich niemand die Mühe machen, ihn zu lesen. Hegel ist schwierig, weil die Gedanken, denen er versucht Ausdruck zu verleihen, so komplex sind. Aber Steiner kam mir einfach stumpfsinnig vor. (…)

Wie kann ich mir über die Tatsache Rechenschaft ablegen, dass auf der einen Seite Steiner eine kraftvolle und originelle Kritik der Erkenntnistheorie Kants formulieren kann (…) und gleichzeitig, ein paar Seiten weiter, bei aller Achtung seiner Person, total fremdartige, und genauer gesagt, ziemlich unbeweisbare Aussagen über das Leben auf der alten Atlantis trifft? Ich befand mich in einer ähnlichen Position wie der Dramatiker und Nobelpreisträger Maurice Maeterlinck vor rund siebzig Jahren. (…) in einem Kommentar über eines von Steiners Büchern bemerkt Maeterlinck, nachdem er ”ihm mit Interesse durch Einführungen gefolgt ist, die sich durch einen extrem abgewogenen, logischen und umfassenden Geist auszeichnen”, dass er plötzlich über eine Stelle stolpert, die ihn zu der Frage zwingt, ob Steiner ‘nicht überraschend wahnsinnig geworden ist (…)’ ” (ebd., S. 11-13)

Eine ausführlichere Beschäftigung mit den Aussagen Steiners ändert nichts an deren oft grotesken Inhalten und Metaphern, lässt aber, wie die moderne Esoterikforschung zeigt, die Unterstellung von “Wahnsinn” zunächst sehr sehr ungenau erscheinen. Wer von Verrückthiet redet, übersieht schnell die expliziten Charakteristika der damit belegten Lehren :

„Irrationale Systeme [gehorchen] einer internen Logik (…). Bereits diese Tatsache sollte jeden Interessierten, der glaubt, der Begriff ‘Irrationalismus’ sei gleichbedeutend mit ‘spinniert’ oder ‘wahnsinnig’, eines besseren belehren. Der Begriff Irrationalismus, statt Arationalismus wurde benutzt, weil ein Hauptcharakteristikum der untersuchten Systeme die aktive Oposition zum rationalen ist (…) Vernunft und Aufklärung waren die “Ideologie” Westeuropas vom späten 17. bis zum späten 19 Jahrhunert. Dennoch war es dieses System, das ausgedehnt, kodifiziert und schließlich zum Dogma gemacht wurde: zum Dogma des spätviktorianischen Materialismus (…). Gegen das, was möglicherweise eine Karikatur der Vernunft war, lehnten sich die Irrationalisten auf.

Es scheint eine gewisse Wahrheit in dem Argument zu stecken, dass ‘der Mensch nicht vom Brot allein lebt’, sondern neben der Gewissheit, mit den Problemen des physischen Überlebens fertigzuwerden, eine weitere Sicherheit braucht. (…) Hier ist nicht der Ort, um über die persönliche Suche der Okkultisten zu urteilen. Es bleibt jedoch der Eindruck, dass die meisten in ihren privaten Welten gefangen waren und nur traurig schwache Beweise für die Macht der Phantasie hervorbrachten.“ (James Webb: Das Zeitalter des Irrationalen, a.a.O., S. 560 – 588 – Hervorhebungen A.M.)

“Der Fremdling”

Aber spätestens bei der Lektüre von Steiners autobiographischer Aufsatzreihe “Mein Lebensgang” stößt mensch auch wieder auch bemerkenswerte Selbstzeugnisse, die einen doch grundlegende soziale und kommunikative Handicaps Steiners vermuten lassen. So schrieb an seinem Lebensende in seiner (unvollendet gebliebenen) Autobiographie:

“Ich lebte ganz intensiv mit dem, was andere sahen und dachten; aber ich konnte in diese erlebte Welt meine innere geistige Wirklichkeit nicht hineinfließen lassen. Ich mußte mit meinem eigenen Wesen immer in mir zurückbleiben. Es war wirklich meine Welt wie durch eine dünne Wand von aller Außenwelt abgetrennt.

Mit meiner eigenen Seele lebte ich in einer Welt, die an die Außenwelt angrenzt; aber ich hatte immer nötig, eine Grenze zu überschreiten, wenn ich mit der Außenwelt etwas zu tun haben wollte. Ich stand im lebhaftesten Verkehre; aber ich mußte in jedem einzelnen Falle aus meiner Welt wie durch eine Türe in diesen Verkehr eintreten.” (Steiner: Mein Lebensgang, GA 28, Steiner Verlag, Dornach 2000, S. 235)

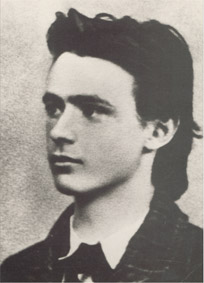

Schon als Kind hatte Steiner sich – durch eine wesentlich dickere, nicht von ihm verursachte ”Wand” – von anderen abgeschieden gefühlt. Er hatte in jungem Alter kaum Kontakt zu Gleichaltrigen, die Kinder in seinem zeitweiligen Heimatdorf Neudörfl schlossen ihn als “Fremden im Dorfe” von Spielen aus. Steiners Vater scheint Fragen abgewiesen zu haben – so dass Steiner sich alsbald in eine “eigene Welt” zurückzog. Dagegen will Steiner im Mathematikunterricht sein Vergnügen gefunden haben, so meinte er, “dass er an der Geometrie zuerst das Glück kennengelernt habe.” (Die Mächte des (L)ICH(ts) – Symptome der Steinerschen “Geisterkenntnis”).

Diese innerliche Isolation Steiners haben nahezu alle seiner Biographen erkannt: In Christoph Lindenbergs Steiner-Biographie (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997) heißt das erste, Steiners Kindheit betreffende Kapitel bezeichnend “Der Fremdling”, in der eben und auch weiter unten ausführlich zitierten Biographie von Gary Lachman heißt das Kapitel über Steiners Kindheit “Der Hüter der Schwelle” – beide Autoren, die Steiner ausdrücklich positiv gegenüber stehen, wählen Namen, die Entrücktheit von der Umwelt, ja eine Fremdheit ausdrücken.

Schizotypie und Kreativität

Der ganz oben zitierte jüngste Steinerbiograph Gary Lachman geht noch ein bisschen weiter. Er bringt mit Steiners Isolationsempfinden, seine daraus resultierende Ich-Wahrnehmung und das damit so innig verknüpfte Erkenntnissuchen mit der Bezeichnung “Schizotypie” in Verbindung:

“Viele Fragen über die Welt, die ihn bewegten, blieben unbeantwortet. Alle anderen schienen sich keine Sorgen deswegen zu machen und waren perplex über seine Entschlossenheit, Antworten auf sie zu finden. Steiner hatte ein hartnäckiges Bedürfnis, Sachverhalte zu ergründen, einen Hang zur Vertiefung, den manche vielleicht als Besessenheit betrachteten. Ein solch ungesunder Drang – zumindest aus der Sicht eines durchschnittlichen Menschen – kann der Anfang von dem sein, was Anthony Storr eine ‘schizotypische’ Persönlichkeit nennt. Das ist ein Typus von Personen, die zwar keine voll ausgebildete Schizophrenie erleiden, aber doch einige Charaktermerkmale mit schizophrenen teilen.” (Lachman: Die Rudolf Steiner-Story, a.a.O., S. 31 f.)

An einem Beispiel erläutert Lachman die Anwendbarkeit auf Steiners Biographie näher. Im Alter zwischen 11 und 18 Jahren besuchte Steiner die Realschule in Wiener-Neustadt. Sein Vater hatte einen Gymnasiumsbesuch verboten, weil der Sohn später Eisenbahnangestellter werden sollte. Der junge Steiner machte sich so jeden Morgen zu einer einstündigen Wanderung zu seiner Schule auf. Die machte dem wissbegierigen Kind, das er zweifelsohne war, keinerlei Probleme. Wohl aber die Kleinstadt Wiener-Neustadt. Lachman:

“Dieses Erlebnis war für ihn verwirrend. Die Reihen von Häusern und Wohnblocks überwältigten ihn. Steiner konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand so wohnen könnte. Hatte Steiner schon Schwierigkeiten, mit der äußeren Welt in der verhältnismäßig einfachen Naturumgebung zurechtzukommen, sah er sich jetzt einem ziemlich bedrohlich erscheinenden Chaos gegenüberstehen. Er fand es nahezu unmöglich, eine irgendwie geartete Beziehung zu seiner neuen Umgebung zu knüpfen.” (ebd., S. 42)

Lachman kommentiert in einer längeren Fußnote:

“In diesem Zusammenhang ist erneut auf Anthony Storrs Konzept der ‘Schizotypie’ hinzuweisen. Hierbei ist eine der Eigenschaften eine gewisse Unfähigkeit, die eingehenden Reize aufzunehmen, wie auch das Empfinden, von Eindrücken überlastet zu sein. Eine andere Eigenschaft, die ebenfalls auf Steiner zutrifft, ist das Bedürfnis, die Gedanken zu klären. Steiners jugendlicher Drang, tiefe, existenzielle Fragen zu lösen und seine spätere Betonung der absoluten Wirklichkeit des luziden, klaren Denkens können aus einem Gefühl stammen, dass sein Verstand von Ideen überfüllt war. Es ist auch wichtig darauf hinzuweisen, dass Storr erörtert, wie viele ‘schizotypische’ Eigenschaften auch im Zusammenhang mit Kreativität stehen und dass sie deshalb nicht nur als abweichende Merkmale angesehen werden sollen.” (ebd., S. 266)

Noch ein letztes Zitat aus der Biographie von Lachman, der zu einem positiven Fazit für Steiners Leben kommt und zeigt, dass sich die Ergebnisse dieser möglichen Schizotpyie keineswegs negativ auswirken müssen (ob diese Darstellung trifft wäre eine eigene Diskussion):

“Wir mögen einige seiner esoterischen Einsichten mit mehr oder weniger Vorbehalt betrachten und viele von ihnen sogar als Erzeugnisse seiner Phantasie abweisen. Das macht kaum etwas aus. (…) Steiners Hingabe an dem menschlichen Geist und das Gute, das dadurch entstanden ist – dies bleibt unleugbar und in unseren sorgenvollen Zeiten etwas, nach dem man streben sollte.” (Lachmann, a.a.O., S. 261)

Auch James Webb mit seiner Theorie der “privaten Wirklichkeiten” kommt zu dem im vorletzten Zitat gezogenen Schluss auf eine Verknüpfung okkulter Neigungen oder Erlebnisse mit einer eigentümlichen Kreativität, die sich bereichernd, aber auch destruktiv für die Umwelt der “Erleuchteten” auswirken könne:

“Wenn die Vorstellung wahr ist, dass die ‘Erleuchteten’ – ob sie nun Okkultisten oder Politiker sind – auf ihrer Suche nach anderen Wirklichkeiten eine besondere Beziehung zur Phantasie haben, dann sollten wir eigentlich bei solchen Leuten eine große Zahl von schöpferischen Werken finden. Das ist tatsächlich der Fall [es folgen und gehen voran zahlreiche Beispiele vor allem aus dem Bereich der Literatur - AM] (…) Der schöpferische Geist macht Ausfälle aus dem Universum der allgemein anerkannten Wirklichkeit in private Welten der Phantasie mit dem Vorsatz, Teile dessen, was er dort entdeckt, mitzubringen und zur Erweiterung der etablierten Sichtweise zu benutzen. Die Eskapisten [Webb unterscheidet Eskapismus von "schöpferischer Phantasie" - AM] – deren bestes Beispiel die von der Angst getriebenen Okkulten Extremisten sind – sind gefangen in ihren eingebildeten Welten, selbet wenn sie früher einmal den Wunsch gehegt haben sollten, zurückzukehren und ihre Mitmenschen zu befruchten.” (James Webb, a.a.O., S. 587f.)

Daran schließen sich quasi lückenlos Überlegungen des Philosophen, Bloggers und Info3-Autors Christian Grauer an:

“Ob man diesen Vorgang als Erleuchtung oder als Psychose bezeichnet, ist letztlich im Rahmen des hier dargestellten (…) Ansatzes gleichgültig. Beide kennzeichnet eine radikale Auflösung der gewöhnlichen Wirklichkeitsbedingungen, wenngleich in der Psychose das Subjekt diesem Vorgang nicht souverän gegenüber steht, sondern ihm passiv ausgeliefert ist. Steiners Beispiel zeigt, dass mit dieser Erkenntnispraxis (…) erstaunliche individuelle Welten möglich werden, deren Ausleben sich keineswegs auf Theorie und Phantasie beschränken…” (Christian Grauer: Am Anfang war die Unterscheidung: Der ontologische Monismus. Eine Theorie des Bewusstseins im Anschluss an Kant, Steiner, Husserl und Luhmann, info3-Verlag, Frankfurt a.M. 2007, S. 82)

Dabei fragt sich natürlich wieder, ob Steiner – auf den ich mich von all den interessanten zu untersuchenden Persönlichkeiten hier beschränken muss – so kreativ denn wirklich war (vgl. etwa “Kreative Fundgrube”, unten im Abschnitt zur Architektur).

Das ICH und das “Schelling-Erlebnis”

Vielleicht ist Steiner “Ur-Erfahrung” der vor ihm verborgenen Wirklichkeit, über die ihm Fragen nicht beantwortet wurden, die auf den vielleicht “schizotypisch” veranlagten in einer für ihn unerträglichen Intensität eindrang, der Grund für ihn gewesen, sein Erleben dem “Seeleninnern” zuzuwenden. Mit 19 schrieb er einem Freund folgendes:

“Es war die Nacht vom 10. auf den 11. Januar, in der ich keinen Augenblick schlief. Ich hatte mich bis halb ein Uhr mitternachts mit einzelnen philosophischen Problemen beschäftigt, und da warf ich mich endlich auf mein Lager; mein Bestreben war voriges Jahr, zu erforschen, ob es denn wahr wäre, was Schelling sagt: ‘Uns allen wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser innerstes, von allem, was von außen hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen.’ Ich glaubte und glaube nun noch, jenes innerste Vermögen ganz klar an mir entdeckt zu haben – geahnt habe ich es ja schon längst -; die ganze idealistische Philosophie steht nun in einer wesentlich modifizierten Gestalt vor mir; was ist eine schlaflose Nacht gegen solch einen Fund!” (Brief an Josef Köck vom 13. Januar 1881, in: GA 38, Dornach 1985, S. 13)

Dieses Erlebnis des luziden, reinen Ich begleitete Steiner durch alle Phasen seines Werkes – tatsächlich als “Rückzugspunkt” (wie Schelling es scheinbar verstand) - aber später auch als Bezugspunkt für die anthroposophischen “Praxisfelder”: Immer geht es da um die “optimale Entfaltung” des menschlichen Ich und seine Einwirkung auf die Umwelt (wie weit das konzeptionell gelungen ist, ist eine andere Frage). In seiner Goethe-Phase in den 1880ern suchte Steiner den Zugang von diesem “geistig” Erlebten zu der von Goethe ebenfalls als ideengeleitet beschriebenen Natur, in seiner anarchistischen Nietzsche-Stirner-Phase der späten 1890er sah er das Individuum als radikal autonomen Gestalter seiner Welt und auch dieser selbstproduzierten “Ideenwelt” an – eine Art positive Bejahung von Webbs These, nach der jedeR die eigene “Private Wirklichkeit” schafft (vgl. “Spirituelle Grundlagen”, Mal wieder ein bisschen Geschwelge…).

In seiner theosophischen Phase nach 1900 verfiel Steiner selbst dem Konstrukt einer sehr mächtigen, eben der theosophischen, Ideenwelt, die er weiterformte und als plausibilisierenden Überbau für seine Reformbestrebungen nach dem 1. Weltkrieg benutzte. Zentral stand – so meine These, auf die aber auch die genannten AutorInnen hinweisen – der Versuch der Vermittlung des luzide empfundenen Ichs, der “privaten Wirklichkeit” und seiner Umwelt. Ihm aus dieser Wahrnehmung heraus unliebsame Haltungen (“kalter” mechanistischer Positivismus oder “hitzige” Emotion) wurden personifiziert und in seiner Dämonologie als Ahriman und Luzifer (vgl. Ahriman, Avitchis und die Apokalypse) benannt, zwischen denen Christus – das kosmische Ich – vermittle. Nicht zuletzt lassen sich auch Parallelen zu den Vorstellungen von Degeneration und Höherentwicklung in Steiners Rassentheorie finden (zu all dem ausführlich und mit Belegen der Artikel Die Mächte des (L)ICH(ts)).

Zwei Beispiele:

Erziehungslehre und Mysteriendramen

Wenn sich auch in vielem, etwa den von ihm empfohlenen Anbauweisen (“biologisch-dynamische Landwirtschaft”), Medikamentvorschlägen (“anthroposophische Medizin”) oder natürlich in seiner Hüllenathropologie, eindeutige Abhängigkeiten von der damaligen Reformszene bzw. (bei letzterem) der Theosophie finden, sind anderswo doch auch genug “geistige Ratschläge” Steiners Erfahrungen aus seiner Biographie, die er theosophisch aufbereitete:

Etwa einzelne Elemente der Waldorfpädagogik: Steiner war als Kind von Bilderbüchern mit beweglichen Elementen fasziniert - ebenjene empfahl er als theosophisch vorzüglich kindgerecht in “Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft” (S. 18). Er empfand, nachdem sein Vater ihn aus der Dorfschule abgemeldet hatte und privat unterrichtete, weil er von einem Lehrer geschlagen worden war (vgl. Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner. Eine Biographie, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997, S. 28), diesen Vater als eine nachzueifernde Autorität und lernte vieles darüber, dass er dem Bahntechniker alles nachmachte (Lachman, a.a.O., S. 27) - ebendiese “geliebte Autorität” hat Einzug in Steiners Entwicklungspsychologie gehalten (Erziehung und Evolution). Außerdem hat Steiner, wie er selbst zugibt, vor dem Alter von zehn Jahren weder buchstabieren noch grammatikalisch richtig schreiben gelernt – auch in der Waldorfpädagogik wird Schreiben die ersten beiden Schuljahre eher nebenbei und langsam angegangen.

Natürlich wäre auch die umgekehrte Deutung plausibel, dass Steiner seine Ansichten zur Entwicklung des Kindes erst rückblickend in seine Biographie hineindichtete, um seine Thesen auch für die eigene Entwicklung als zutreffend darzustellen (so die Deutung bei Stephan Geuenich: Die Waldorfpädagogik im 21. Jahrhundert, LIT Verlag, Berlin 2009, S. 38f.). Dagegen spricht, dass sich auch andere Elemente von früheren schulischen und erzieherischen Erfahrungen Steiners später im Waldorfkonzept wiedergefunden haben – zum Beispiel viele Ansätze der österreichischen Realschule, wie er sie besucht hatte. Steiners erste Entwürfe fürdie Waldorfschule kopierten – teils explizit – deren Konzept (vgl. Helmut Zander: Anthroposophie in Deutschland, Bd. II, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, S. 1369ff., sowie E.A.K. Stockmeyer: Aufzeichnungen, in: Emil Molt: Entwurf meiner Lebensbeschreibung, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972, S. 256).

Das zweite Beispiel von in Esoterisches verandelten biographischen Elementen Steiners, das mir einfällt, wären Steiners sogenannte Mysteriendramen. Zur ästhetischen Plausibilisierung seiner Meditationsangaben und Lehren über die Einweihung des Menschen in die “Geistige Welt” schrieb er vier (geplant waren mindestens sieben) Theaterstücke, in denen Personen mit theologisch wertvollen Namen wie Maria, Johannes-Thomasius, Sophia (Weisheit), Estella (Sterngeborene), Theodosius (Gottesgabe) und Capesius (Kopfmensch) sich in zahlreichen Monologen und meditativen Erlebnissen nach und nach dem Spirituellen annähern. Im Mittelpunkt des 1. Dramas steht der Maler Johannes Thomasius, im 2. der Professor Capesius, im 3. der bis dahin skeptisch-scientizistische Wissenschaftler Strader, im 4. die misslingende Bewirtschaftung eines Unternehmens. In den Personen der Mysteriendramen finden sich dabei erstaunlich viele Entsprechungen zu Steiner und seinem Umfeld (Zander: Anthroposophie in Deutschland, II, a.a.O., S. 1037-1040).

So ähnelt die Beziehung von Maria und Johannes Thomasius der von Steiner und seiner zweiten Frau Marie von Sievers, die ihn nach 1900 zur Theosophie führte – so wie Maria Johannes Thomasius in die Geistige Welt. Steiner gilt übrigens bis heute unter AnthroposophInnen als Reinkarnation von Thomas von Aquin (etwa bei Thomas Meyer: Rudolf Steiners ‘eigenste Mission’, Perseus Verlag, Basel 2009, S. 79) und wurde 1909 kurz auch als reinkarnierter Täufer Johannes gehandelt (Norbert Klatt: Theosophie und Anthroposophie, Verlag d. Autors, Göttingen 1993, S. 96f.) - das würde jedenfalls die Wahl des Namens “Johannes Thomasius” erklären (vgl. auch Steiner = Jesus). Aber auch der Professor Capesius der Mysteriendramen, der sich, wie Steiner einmal ausführte, vor seinem spirituellen Weg u.a. mit dem Haeckelianismus beschäftigt habe (so Steiner in GA 147, 1997, S. 85), trägt biographische Züge Steiners, der vor der Wende zur Theosophie um 1900 ein großer Haeckel-Fan war.

Auch manche prägende Gestalten aus Steiners Biographie tauchen in den Mysteriendramen wieder auf, was Steiner sogar teilweise explizit zugab: So etwa der Kräutersammler Felix Kogutzki, der den erkenntnissuchenden jungen Steiner (s.o.) stark beeindruckte, unter dem Namen Felix Balde (GA 28, 2000, S. 45) oder ”einige Züge” von Steiners Lehrer Karl-Julius Schröer, der ihn mit Goethe vertraut machte, wieder in Professor Capesius (GA 238, 1991 S. 163), der andererseits aber auch Parallelen zu Steiner selbst aufwies (s.o.).

“Diese Optionen bedürften einer sorgfältigen Studie, vielleicht wie sie Kurt R. Eissler für Goethe vorgelegt hat. Sowohl eine polyvalente (positiv gesagt) als auch eine schizoide Selbstauslegung Steiners (negativ gedeutet) scheint für die Mysteriendramen möglich. Ob die Verteilung und Beurteilung verschiedener Persönlichkeitsmerkmale Steiners in verschiedenen Rollen als Bearbeitung einer hybriden Vielfalt zu deuten ist oder als nur mühsam integrierte Züge von Steiners Persönlichkeit, ist noch kaum diskutiert.” (Zander: Anthroposophie in Deutschland, II, a.a.O., S. 1040)

Den in den beiden Beispielen zutage tretenden Prozessen gab Sigmund Freud den Namen Sublimierung – die Verwandlung oder Umlenkung von unbewussten Prozessen in eine “höhere”, geistige, kulturelle Ebene.

Auch AnthroposophInnen sollten sich fragen, ob nicht manches, was Steiner zum Ausdruck brachte, diese Verarbeitung seiner Biographie darstellt, wie weit schließlich autistische oder “schizotypische” Züge in seine Wahrnehmungen hineinspielten. Dass die Anthroposophie im Ganzen aber als Reaktion auf die plural und vielfältig, aber auch (zumindest scheinbar) “sinnleer” werdende Wissenschaft des 19. Jahrhunderts darstellt und sich dabei ganz klar – wie schon gesagt – zahlreicher zeitgenössischer Gedanken bediente, lässt sich in meinen Augen trotzdem nicht leugnen. Beide Sichtweisen sind jedenfalls außerordentlich aufschlussreich.

Der Nervenarzt Dr. Wolfgang Treher und der Religionspsychologe Dr. Harald Strohm würden da wohl nicht mitgehen. Sie vertreten, Steiners Weltbild sei nicht mal nur in Details oder Ausformungen, sondern als Ganzes, Produkt einer handfesten Geisteskrankheit: Entweder eine Psychose (Strohm) oder eine Schizophrenie (Treher). Mit deren Darstellungen werde ich mich demnächst in einem anderen Artikel auseinandersetzen.

Einsortiert unter:Anthroposophie & Philosophie, Identität